日本農地における安定な土壌微生物群集を推定―細菌・真菌群集の安定状態とその機能―

- 助教 藤田 博昭

- 教授 東樹 宏和

- 生態進化学

概要

藤田博昭 生命科学研究科助教と東樹宏和 同教授は、日本全国の農地を対象として、土壌中の細菌および真菌群集の構造(組成)が安定した状態にあるかどうかを俯瞰的に評価しました。

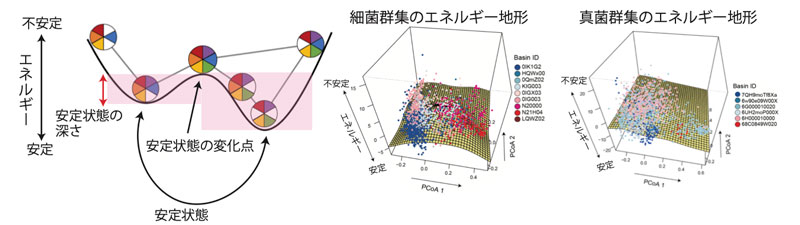

生態系内では、様々な生物種がお互いに関わり合っています。この関わり合いにおける「相性」によって、落ち着きどころよい種組成(「安定状態」)へと生物群集の構造が向かっていくと考えられます。ただ、生物群集の組成が落ち着く先は、1つとは限りません。ボールが凸凹した地形を転がって、別の凹地へと向かっていくように、複数の安定な状態があるかもしれません。こうした複数の安定な状態を、生態学では「代替安定状態」と呼びます。

土壌中の微生物叢(群集)は極めて複雑な研究対象であるため、これまでこの「代替安定状態」の存在について明確に答える試みがありませんでした。本研究では、統計力学のイジングモデルを応用した「エネルギー地形解析」と呼ばれる分析手法を日本全国各地で収集された約1,500土壌サンプルの大規模データに適用し、群集構造と安定性の関係性を明らかにしました。

その結果、細菌および真菌のそれぞれについて、群集構造の代替安定状態の存在を確認することができました。また、こうした土壌微生物の代替安定状態の中には、作物種の健康にプラスに寄与するものとマイナスに寄与するものがあることが示唆されました。つまり、病気が出にくい微生物種の組成で安定した畑と、病気が出やすい微生物種の組成で安定してしまった畑、といった生態系レベルでの機能が異なる代替安定状態が存在することが明らかになりました。

本成果を土台として微生物叢の安定状態に関する知見を深めることで、総合的な農地生態系の管理への道が拓かれると期待されます。例えば、農地土壌を病徴がでにくい安定状態に留めたり、病気が出やすくなってしまった土壌を健全な安定状態へと誘導したりする上で、どういった農地管理が適切であるか、俯瞰的に把握することが可能となります。

本研究成果は、2025年3月6日に、国際学術誌「Environmental Microbiome」にオンライン掲載されました。

エネルギー地形解析の概念図(左)と土壌微生物群集のエネルギー地形(右)

研究者のコメント

「1,500を超えるサンプル数と、3万を超えるASVを扱うことは、計算上大きな負担となりました。しかし、その分、エネルギー地形解析の真価を発揮することができ、安定状態と生態系機能を結びつけることができたと考えています。今後は、エネルギー地形解析をより多様なシステムに応用し、安定状態を構成する生物群集の相互作用を解明することで、安定状態の形成メカニズムをさらに詳細に探究していきたいと考えています。」

論文タイトルと著者

-

タイトル

Alternative stable states of microbiome structure and soil ecosystem functions

(微⽣物群集の代替安定状態と⼟壌⽣態系機能) -

著者

Hiroaki Fujita, Shigenobu Yoshida, Kenta Suzuki, Hirokazu Toju

-

掲載誌

Environmental Microbiome

詳しい研究内容について

研究者情報

| 研究者 |

助教 藤田 博昭教員情報

教授 東樹 宏和教員情報

|

|---|---|

| 所属研究室 | 生態進化学 |

| 研究室サイト | https://sites.google.com/site/ecoltj |