統合生命科学専攻Division of Integrated Life Science

本専攻では、全ての生物に存在する普遍的な要素である遺伝子の継承性と細胞機能の特異性決定の基本機構、多細胞体構築の制御、一個の細胞からの完全なる個体を発生する細胞全能性、さらに発生した個体が多様な環境に適応する過程で獲得したシステムならびに生物の環境応答の分子機構の解明に関する教育と研究を行う。

遺伝機構学(基幹講座)

単細胞生物から多細胞生物における様々な現象に注目し、細胞周期、染色体の複製分配、維持、修復等の細胞内で起こる事象に加え、細胞増殖、形態形成、がん化、老化等、より高次の生命現象の分子メカニズムの解明について理解を深める。

-

遺伝子動態学

教員

- 白石 英秋准教授

研究内容

水の中で生活している微細藻は、人の目に触れないところで多様な進化を遂げており、中には人類にとって有用な形質を持っているものもいます。そのような有用な形質を持った微細藻について遺伝、増殖、形態形成の研究を行い、それを通じて、微細藻の有効利用のための基盤を構築します。

主な研究項目

- 繊維状シアノバクテリア Arthrospira platensis(スピルリナ)の分子遺伝学的な研究手法の整備

- 繊維状シアノバクテリア Arthrospira platensisの遺伝、増殖、形態形成の解析

- 繊維状シアノバクテリアの運動機構の研究

キーワード

- 微生物

- 微細藻

- シアノバクテリア

- 藍藻

- 細胞運動

- 分子遺伝学

- スピルリナ

-

細胞周期学

教員

- 青木 一洋教授

- 後藤 祐平准教授

- 服部 佑佳子特定准教授

- 西川 星也特定講師

- 平野 咲雪助教

研究内容

細胞とは極論するとタンパク質や核酸、脂質、小化合物などをぎゅうぎゅうに詰め込んだ袋であり、細胞内では膨大な数の物理化学的な反応が常に起こっています。細胞は細胞外の様々な物質を感知し、細胞内の反応ネットワークで情報処理し、適応的な表現型を出力することで、恒常性を維持しています。私たちは、細胞の情報処理機構と運命決定機構を研究しています。学際融合的なアプローチを通じて、「生きているとは何か」という本質的な問いに迫りたいと考えています。

主な研究項目

- 細胞周期の進行に関わる分子群の可視化と操作

- 細胞集団で創発される生命機能の理解と操作

- 細胞内の力学的特性とその生理的意義の解明

- 細胞まるごとモデリングの実装

- 新規バイオセンサーや光遺伝学技術の開発と応用

キーワード

- バイオイメージング

- 光遺伝学

- シミュレーション

- シグナル伝達

- 情報処理

- 細胞集団運動

- 力学特性

-

ナノ生体分子動態学

教員

- 角野 歩准教授

- 炭竈 享司特定講師

研究内容

生体内では、タンパク質や脂質、核酸などの生体分子が絶えず形や動きを変え、分子間で動的に結合や解離を繰り返すことで、集合体として高度な機能を果たしています。本研究では、高速原子間力顕微鏡によるナノスケール・サブ秒レベルの観察と、分子動力学計算を中心としたシミュレーションを組み合わせ、生体分子の構造動態を多角的に解析し、その機能発現の仕組みを分子科学的に明らかにします。

主な研究項目

- 温感および冷感イオンチャネルの温度活性化に伴う構造動態の解析

- 弾性繊維エラスチンの温度依存的伸縮過程の解析

- 電位依存性ナトリウムチャネルの電位依存的構造変化の観察

- ホスホリパーゼA2の脂質膜認識機構の解明

- 生体内で共局在して連動的に機能するイオンチャネル群の分子間相互作用の解析

キーワード

- 高速原子間力顕微鏡

- 構造動態

- 分子動力学計算

- 計算機シミュレーション

- イオンチャネル

- 生体繊維

- 脂質分解酵素

多細胞体構築学(基幹講座)

多様な生命体の多細胞体制構築の基本概念と原理をその多細胞体(組織・器官あるいは個体)の機能発現との関連について理解を深める。

-

細胞認識学

教員

- 甲斐 歳惠教授

- 碓井 理夫講師

研究内容

甲斐グループ

生殖細胞は遺伝情報を次世代へ伝える重要な細胞です。私たちはショウジョウバエをモデルに、生殖幹細胞の維持機構や、卵子・精子への分化、piRNAによるゲノム安定化、さらにpiRNAを産生する非膜オルガネラ「ヌアージュ」の形成機構を研究しています。これらの研究を通じて、生殖細胞の分化と機能の分子基盤の解明を目指しています。

碓井グループ

動物の行動を環境要因により調節する神経機構は、その多くが不明なままです。ショウジョウバエ幼虫の痛覚逃避行動に着目した解析から、私たちはbelly roll遺伝子が痛覚伝導ニューロンの神経活動を制御することを独自に発見しました。神経活動の詳細な解析から、このニューロンが、何らかの環境要因と痛覚入力とを統合して逃避行動を調節する未知の神経機能を持っていると考えています。現在、この仮説の検証を進めています。

主な研究項目

甲斐グループ

・生殖幹細胞の維持機構および卵子・精子への分化過程の解明

・piRNAの産生機構とそのトランスポゾン抑制機能の解析

・ヌアージュの構築原理とpiRNA生合成における役割の解明

碓井グループ

・ショウジョウバエ幼虫の痛覚逃避行動を司る遺伝子の探索

・生得行動を環境依存的に調節するしくみの解明

・ショウジョウバエ科昆虫の環境適応メカニズムの追究

キーワード

- 生殖幹細胞 (甲斐グループ)

- 配偶子形成(甲斐グループ)

- 非コードRNA(甲斐グループ)

- 小分子プロセシング(甲斐グループ)

- 非膜オルガネラ(甲斐グループ)

- ショウジョウバエ(碓井グループ)

- 痛覚逃避行動(碓井グループ)

- 環境適応メカニズム(碓井グループ)

-

シグナル伝達学

教員

- 日下部 杜央講師

- 宮田 愛彦助教

研究内容

細胞増殖、細胞分化ならびに発生等の諸過程における細胞運命決定を制御するシグナル伝達の分子機構と制御機構について研究しています。特に、種々のタンパク質リン酸化酵素(プロテインキナーゼ)が仲介する細胞内シグナル伝達経路を主な研究対象としています。実験系として哺乳類培養細胞株およびアフリカツメガエル初期胚を用います。

主な研究項目

- プロテインキナーゼによるシグナル伝達制御と細胞運命決定

- 細胞応答を制御するシグナル伝達の分子機構

- 発生を制御するシグナル伝達の分子機構

キーワード

- シグナル伝達

- プロテインキナーゼ

- アフリカツメガエル

細胞全能性発現学(基幹講座)

植物細胞の全能性の基本原理の探求と応用分野への展開を目指し、種々の植物ゲノム解析を通して、その普遍性ならびに多様性を探索するとともに、植物細胞の全能性を分子レベル、細胞レベル、個体レベルで解析し、植物の多様なる機能の基本システムに関して考察する。

-

遺伝子特性学

教員

- 河内 孝之教授

- 安居 佑季子准教授

- 吉竹 良洋助教

研究内容

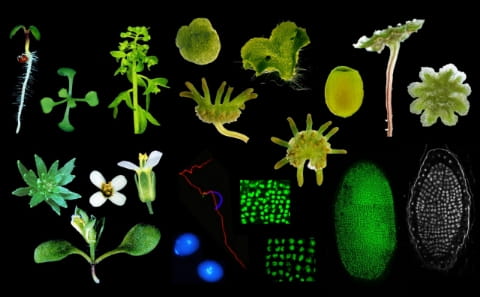

実験植物として優れた性質をもつ苔類ゼニゴケをモデルとして利用し、環境依存的な陸上植物の成長制御の分子機構の解明を目指しています。特に光依存的な有性生殖の誘導に着目し、クロマチン修飾と遺伝子発現の関係を調べています。また、有性生殖に関連した植物ホルモン信号伝達の進化や性決定・性分化に関する研究も展開しています。

主な研究項目

- 光環境の受容と信号伝達

- 半数体生物の性決定と性分化

- 環境依存的なクロマチン状態の制御機構

- 植物ホルモン信号伝達の進化

キーワード

- 植物環境応答

- 植物発生

- 有性生殖と性分化

- 陸上植物進化

- モデル植物ゼニゴケ

-

全能性統御機構学

教員

- 中野 雄司教授

- 宮川 拓也准教授

- 山上 あゆみ助教

研究内容

植物は原始地球誕生後35億年前に誕生し、地球生態系を支えてきた生物種です。この植物の成長は、植物細胞の分化・分裂・伸長と光合成の両輪によって支えられているとの観点に立ち、その原理の解明を目指します。この解明は化学の力によって生物の謎を明らかにするケミカルバイオロジー研究と分子細胞生物学研究を融合的に活用することにより進め、基礎科学的な植物成長原理の解明研究へ貢献すると共に、地球温暖化・環境破壊・食糧不足など人類の直面する諸問題の解決への貢献も目指します。

主な研究項目

- 植物ホルモンによる植物成長制御機構の解明

- 植物ホルモンによる葉緑体機能制御機構の解明

- 植物細胞分化や成長を制御する新規ケミカルの探索と機能解明

- 遺伝子とケミカルによる植物バイオマス増産技術の開発

- タンパク質の構造生物学による植物を中心とした生命現象の解明

キーワード

- 植物ホルモン

- ステロイドホルモン

- 植物成長

- 葉緑体

- ケミカルバイオロジー

- 分子細胞生物学

- 構造生物学

応用生物機構学(基幹講座)

多様な自然環境の変化に対応して生物が獲得した情報応答機構を、個体、器官、組織、細胞および分子のレベルで解明し、その応用に関する研究を行う。

-

生体情報応答学

教員

- 神戸 大朋准教授

研究内容

天然物から有用な生理活性を有する物質を様々な活性測定系を用いてスクリーニングし、その単離・同定と、その作用メカニズムの解明ならびに応用的な研究を展開しています。

亜鉛・鉄・銅などの微量ミネラルの生理機能をトランスポーターの機能解析を通じて明らかにする研究を実施しています。特に、亜鉛に関しては、研究成果を健康の維持・増進に結びつけることを目指した応用研究も実施しています。

主な研究項目

- 天然物からの有用な生理活性物質の単離・同定

- 微量ミネラルトランスポーターの生理機能の解明

- メラニン生合成における金属の役割

- 亜鉛欠乏の予防を目的とした食品科学的研究

キーワード

- 免疫制御

- 生活習慣病

- 機能性食品

- 微量ミネラル

- メラニン

- トランスポーター

- 亜鉛

-

微生物細胞機構学

教員

- 山野 隆志准教授

研究内容

光合成・液-液相分離・CO2濃縮・代謝・増殖・生殖の分子機構を解明します。分子細胞遺伝学・高解像度イメージング・マルチオミクス解析・バイオインフォマティクス等の先端技術を取り入れ、解明した生命機能を利活用することで、次世代エネルギー・有用物質生産・食品・バイオ素材・環境浄化など、人類が直面する諸問題の解決に貢献する基盤技術を構築します。

主な研究項目

- 藻類の効率的な光合成能を支えるCO2濃縮機構の分子基盤の解明とその応用

- 液-液相分離する光合成オルガネラの創発・消失・継承の分子機構の解明とその応用

- CO2・窒素・光を含む環境センシングによる遺伝子発現制御ネットワークの解明

- 細胞の生存や生殖に関わるタンパク質リン酸化等のシグナル伝達機構の解明

- 緑藻クラミドモナスのゲノム情報とゲノムリソースの整備と利用

キーワード

- 植物の環境応答

- 光合成

- CO2濃縮機構

- 液-液相分離

- バイオイメージング

- マルチオミクス解析

-

分子応答機構学

教員

- 片山 高嶺教授

- 加藤 紀彦准教授

- 佐々木 優紀助教

研究内容

私たちの研究室では、腸内細菌と宿主の共生および共進化に着目した研究を進めています。特に、宿主が産生する糖質としての母乳オリゴ糖やムチン糖鎖の資化に関わる細菌酵素や遺伝子の構造機能解析および生理機能解析を通して、腸内細菌と宿主の相互作用の分子基盤を理解するとともに、その成果を応用展開したいと考えています。

主な研究項目

- 母乳を介したビフィズス菌と乳児の共生

- 腸内細菌によるムチン糖鎖利用戦略

- 腸内細菌による芳香族アミノ酸代謝

- アピカル嫌気培養装置の開発

キーワード

- 腸内細菌

- 共生

- 糖質代謝

- アミノ酸代謝

- 酵素

環境応答制御学(基幹講座)

生物の、内的・外的(生物的・非生物的)環境に対する応答に関与する情報素子の構造・機能相関の解析、外的環境に応答した発生・分化過程の調節機構の解析、生物叢・生態系レベルの動態解析などをとおして、生物の多様な環境応答・環境適応機構の基本システムを解明する。

-

分子代謝制御学

教員

- 荒木 崇教授

- 山岡 尚平准教授

- 井上 佳祐助教

研究内容

植物が示す内的・外的環境へのさまざまな応答現象と環境に応じた発生過程を研究しています。現象の解析と基盤をなす分子機構の解明とを通して環境応答や発生における新たな調節様式の発見を目指します。シロイヌナズナ(被子植物 真正双子葉類)とゼニゴケ(コケ植物 苔類)という2つのモデル植物を用いて陸上植物(有胚植物)全般を視野に入れた研究を展開し、陸上植物に共通する原理を発見します。

主な研究項目

- 成長相の転換(被子植物の花成とコケ植物の配偶子器分化開始)を調節する分子機構に関する研究

- 光受容体と概日時計による日長認識の分子機構に関する研究

- 花成ホルモン(フロリゲン)の輸送と作用の分子機構に関する研究

- 生殖系列と配偶子の分化を調節する分子機構に関する研究

- 生活環の調節機構の進化に関する研究

キーワード

- 有性生殖

- 生殖系列

- 配偶子形成

- 光受容体

- フロリゲン

- シロイヌナズナ

- ゼニゴケ

-

生態進化学

教員

- 東樹 宏和教授

- 藤田 博昭助教

研究内容

40億年の進化史を通じ、生命は多様な環境へと適応放散してきました。その生命史の中でしばしば、他種生物との共生によって革新がもたらされ、新たな環境における爆発的な進化と種多様化が起こったと考えられています。本分野では、共生をはじめとする生物種間の相互作用を鍵として、生物多様性が創出されるしくみを解明します。野外生態系におけるフィールドワークとゲノム科学・情報科学を融合し、分子・細胞レベルの現象から個体群・群集・生態系の階層における生命システムの駆動原理を読み解きます。

主な研究項目

- 植物の生物的/非生物的環境への適応と共生細菌・真菌叢

- 菌根菌・内生菌との共生から読み解く陸上植物の進化史

- 魚類の生理・環境適応と腸内・水圏微生物叢の動態

- 無脊椎動物と共生・寄生生物の共進化史

- 多種生命システム(生態系)の多重安定性と時系列動態

キーワード

- 共進化

- 生物多様性

- 生態系機能

- 微生物叢動態

- 多重安定性

- ディスバイオーシス(dysbiosis)

- 生命の階層性

-

分子情報解析学

教員

- 吉村 成弘准教授

- 粂田 昌宏助教

研究内容

私達の研究グループでは、特定の立体構造を取らないタンパク質(非構造タンパク質)が、細胞内でいかにしてふるまい、集まり、機能するか、を研究しています。非構造タンパク質が示す様々な相分離様式を解明することで、細胞内非膜型オルガネラの構築や機能の基盤原理を理解することができます。このような視点から、細胞周期、シグナル伝達、細胞内物質輸送や自然免疫などの様々な細胞活動を理解する研究を行っています。

主な研究項目

- 液-液相分離による細胞内非膜型オルガネラの形成機構

- 核小体の機能と液-液相分離制御の破綻による細胞異常

- 抗ウイルス自然免疫における非膜型オルガネラの機能

- 翻訳後修飾による液-液相分離制御機構

キーワード

- 液-液相分離

- 細胞内非膜型オルガネラ

- 天然変性タンパク質

- 自然免疫

- 抗レトロウイルス

生体構造解析学(協力講座)

多細胞生物の組織が発生過程を経て協調的に機能し、修復を繰り返して維持されるには、構成する細胞個々に内在するプログラムと細胞間シグナル応答の連携が不可欠である。これらの制御機構を神経系や免疫系組織など様々なモデルシステムを用いて、細胞、オルガネラ、分子のレベルで研究する。

-

神経発生学

教員

- 見學 美根子教授

- 當麻 憲⼀特定拠点助教

研究内容

哺乳類の脳皮質構築と適応的な神経回路形成の原理を追求します。特に、複雑な脳組織空間をニューロンが遊走し突起形成するダイナミクスと細胞機構、生後の活動に依存した神経回路再編成の細胞分子機構を、分子から個体レベルで研究しています。またそれらの素過程の破綻が招く疾患の病理機構を探索します。

主な研究項目

- ニューロン遊走と突起形成の動態と制御機構の解明

- 神経活動や外的ストレスがニューロン分化と回路編成に及ぼす影響の解析

- 生物工学と最先端イメージングを用いた脳発生のメカノバイオロジー研究の確立

キーワード

- 脳発生

- ニューロン

- 細胞遊走

- メカノバイオロジー

- 生細胞イメージング

- オルガネラ輸送

- 細胞骨格

-

細胞動態生化学

教員

- 鈴木 淳教授

- 圓岡 真宏特定講師

研究内容

「臓器内で不要細胞を除去して新しい細胞に置き換える」、「細胞内で不要領域を除去して新しい領域に置き換える」、この生体内で日々行われている除去と新生の過程をリノベーションと位置づけその原理の理解を目指します。除去の不全はがんや神経変性疾患等の病気に繋がることから除去の操作にも挑戦します。特に、除去過程で重要な細胞膜の脂質動態制御機構を理解するため、スクリーニングによるアプローチを行っています。

主な研究項目

- 細胞レベルでのリノベーションの分子機構

- 臓器レベルでのリノベーションの分子機構

- リノベーションの破綻と疾患

- 細胞膜・オルガネラの脂質動態の分子機構

- スクリーニングの技術開発

キーワード

- リノベーション

- 細胞

- 臓器

- 疾患

- 神経

- 脂質

- スクリーニング

-

多元生命科学

教員

- 谷口 雄一教授

- 大野 雅恵特定講師

研究内容

膨大な種類の分子により形成・制御される細胞やゲノムなどの生物システムの動作原理を理解します。生物学や物理学、化学、コンピュータ科学、エンジニアリング、情報学などの様々な分野の知見を基に、新規のテクノロジーの開発と新たな生命科学分野の創造に挑戦します。

主な研究項目

- ゲノムの動作原理の解明

- 細胞システムの構成原理の解明

- 新原理の疾病診断・分析技術の開拓

キーワード

- ゲノム・エピゲノム

- 1細胞オミックス

- ゲノムシーケンシング

- バイオインフォマティクス解析

- 分子動力学計算

- 顕微鏡開発

- 物理・数理モデル構築

細胞機能動態学(協力講座)

個体の老化ならびにウイルス感染や病原体に対する宿主応答、免疫制御について、分子/遺伝/細胞生物学的手法および形態/構造学的手法をもちいて、分子・細胞・個体レベルでの研究を展開する。

-

微細構造ウイルス学

教員

- 野田 岳志教授

- 杉田 征彦准教授

- 村本 裕紀子助教

研究内容

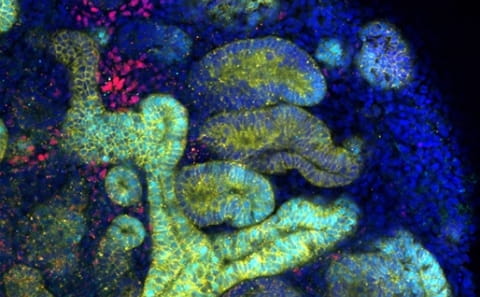

インフルエンザウイルス・エボラウイルス・新型コロナウイルスなど、ヒトに高い病原性を示すウイルスの研究を進めます。クライオ電子顕微鏡やオルガノイドなど、最先端の研究手法を駆使して、ウイルスの増殖機構や病原性発現機構を分子・細胞・組織・個体レベルで解明することを目指します。

主な研究項目

- インフルエンザウイルスの増殖機構

- エボラウイルスの構造解析

- 新型コロナウイルスの増殖機構と病原性発現機構

- ウイルス増殖を阻害する中和抗体の作製と中和機構の構造学的解明

キーワード

- インフルエンザウイルス

- エボラウイルス

- 新型コロナウイルス

- クライオ電子顕微鏡/3次元電子顕微鏡

- 高速原子間力顕微鏡

- 呼吸器オルガノイド

-

老化感染制御学

教員

- 中台(鹿毛) 枝里子教授

- 谷本 佳彦助教

研究内容

老化および感染のメカニズムに立脚して、食や常在微生物を介した制御方法を構築したいと考えています。線虫C. elegansやマウスをモデル生物として、常在微生物叢と宿主の老化や感染・炎症との相互作用のメカニズムを明らかにするとともに、老化と密接に関わるミトコンドリア品質管理やエピジェネティクスなどの生命現象を理解し、健康寿命を延伸する手法の開発を目指します。

主な研究項目

- 老化を制御する手法の開発やメカニズム解明

- ミトコンドリアやエピジェネティック修飾に着目した可視化技術開発

- 食品因子やプロバイオティクスによる抗感染作用や宿主抵抗性向上に関する研究

- 腸内細菌による宿主炎症抑制のメカニズム解明

- 皮膚や腸の常在微生物叢と宿主の相互作用に関する研究

キーワード

- 老化

- 炎症

- エピジェネティクス

- ミトコンドリア

- 常在微生物叢

- 食

- 線虫C. エレガンス

ヒト常在性ビフィズス菌(HRB)研究(産学共同講座)

ビフィズス菌とその宿主であるヒトの共生メカニズムを解明すること、および、ビフィズス菌がプロバイオティクスとして発揮する保健効果の分子機序を解明することを目指す。

-

共生・共進化機構学

教員

- 小田巻 俊孝客員教授

研究内容

ビフィズス菌は1500万年以上もの長きに亘り、ヒト科動物と共に進化を遂げてきたことが示唆されています。私たちはその中でもヒトの腸管に特徴的に生息するビフィズス菌(Human-Residential Bifidobacteria、HRB)に焦点を当て、HRBとその宿主であるヒトとの共生メカニズムを解明することを目指しています。

主な研究項目

- ビフィズス菌および腸内細菌とヒトとの共生・共進化機構の解明

- プロバイオティクスによる保健効果の分子機序の解明と社会実装に向けた技術開発

キーワード

- ビフィズス菌

- 共生

- 共進化

高次生命科学専攻Division of Systemic Life Science

本専攻では、生命体の認知と情報統御、高次生命体の構築機構、ならびに種々の因子による細胞の増殖機構、免疫系の自己・非自己の認識機構等の生体の応答のシステムとメカニズムの基本原理の解明に関する教育と研究を行う。

認知情報学(基幹講座)

独自の多重染色超解像顕微鏡IRISや生細胞蛍光単分子イメージングを用い、生体分子が働く姿やそのダイナミクスを直接捕捉することに挑戦する。細胞運動や組織構築の分子基盤や分子標的薬の作用機構を可視化解明することによって、生命機能の基本原理解明から疾患治療法のシーズ探索まで追求する。

-

分子動態生理学

教員

- 渡邊 直樹教授

- 山城 佐和子准教授

- 宮本 章歳助教

研究内容

シグナル伝達やメカノトランスダクションでは、秒単位で分子が応答します。その個々の分子の応答を蛍光単分子可視化によって捉えることで、生命の複雑系の解明に挑みます。独自の多重染色・高密度標識超解像顕微鏡IRISによる脳神経を中心とした生体構造の組換え機構の解明や、分子標的薬のリアルタイム作用可視化にも取り組んでいます。

主な研究項目

- メカノトランスダクションの蛍光単分子イメージング

- 多重染色超解像顕微鏡IRISによる生体構造変換機構解明

- 分子子標的薬作用の分子可視化からの創薬シーズ探索

キーワード

- 分子力覚

- 細胞内流動

- アクチンターンオーバー

- フォルミンファミリー

- アロステリック分子標的薬

- 網羅的超解像

体制統御学(基幹講座)

生体は、細胞、組織、器官、個体という異なった階層から構成され、これらの統御を通じて体制の構築と維持を図ることが可能となる。この機構を明らかにすることを目的とし、細胞の増殖・分化や死、細胞間の相互作用、組織や器官の形成について、時間軸を考慮しながら、個体構築と恒常性維持におけるメカニズムの基本原理を分子・細胞・個体レベルで追求する。

-

生体応答学

教員

- 高原 和彦准教授

研究内容

私達の研究室では、自然免疫に働く病原体認識受容体(PRRs)を中心にして免疫の研究を進めています。PRRsには身体を護る感染防御の作用に加えて、逆に病原体に利用される負の側面もあり、これらの研究により新たな感染防御および免疫制御の考え方や手法を提案したいと思います。また、PRRsはホルモン受容体とも相互作用しており、自然免疫の新たな方向性を探っています。加えて、マウス個体で最初に現れるT細胞であるγδT細胞の発生や機能についても研究を進めています。

主な研究項目

- 樹状細胞、マクロファージの病原体認識受容体による病原体認識と応答

- 病原体の免疫抑制性物質の同定とその過剰炎症制御/敗血症治療への応用

- 病原体認識受容体とホルモン受容体のクロストーク

- 疾患モデルを用いた病原体認識受容体の非感染状態における働き

- γδT細胞の発生、分化および機能

キーワード

- 樹状細胞

- マクロファージ

- レクチン

- 糖鎖

- 免疫制御

- 敗血症

- γδT細胞

-

分子病態学

教員

- 北島 智也客員教授

- 藤澤 茂義客員教授

- 髙里 実客員准教授

- 小幡 史明客員准教授

- 小長谷 有美客員准教授

- 近藤 武史客員准教授

- 竹岡 彩客員准教授

研究内容

北島研究室

卵母細胞の減数分裂における染色体分配はエラーが多いことが知られています。このことは、不妊や流産、ダウン症などの先天性疾患の原因です。私たちは、マウス卵母細胞のライブイメージング技術、顕微操作技術、遺伝学的手法を組み合わせることで、減数分裂における染色体分配の基本的な機構を解明するとともに、染色体分配エラーの原因を理解しようとしています。

藤澤研究室

私たちの研究チームは、エピソード記憶や時間・空間認識などの認知機能のメカニズムを神経回路レベルで解明することを目指しています。この目標を達成するため、行動中のラットなどの動物において、海馬や大脳皮質からシリコンプローブを用いて大規模な細胞外記録を行い、多数のニューロン活動を同時に観測する研究を行っています。さらに、これらのデータを解析し数理モデルを構築することで、ニューロンが認知機能にどのように関与し、どのような局所回路演算を行っているのかを明らかにしていきます。

髙里研究室

ヒト多能性幹細胞を使った、再生医療研究の究極の目標とはなんでしょうか。私たちは、試験管内で任意の臓器を完全な形で創り上げることが、その究極的な目標の一つであると考えています。この目標に近づくため、当研究室では、ヒトES/iPS細胞からオルガノイドを作成する系を利用して、高次のレベルの3次元臓器の構築を目指しています。また、純粋な臓器発生学への貢献も目指し、中内胚葉系臓器の発生メカニズム解明にも取り組みます。

小幡研究室

食は栄養素として直接、あるいは腸内細菌を介して間接的に動物の健康寿命に影響しますが、その詳しい分子機構の理解は立ち遅れています。当研究室では、食餌によって変化する各種栄養素や腸内細菌の生理機能を研究しています。寿命の短いショウジョウバエの高度な遺伝学を利用し、生物の健康寿命を規定する食理学的メカニズムを解明します。また、摂食(吸血)行動の分子基盤や、発生過程における環境要因による健康寿命伸縮の機構についても研究しています。

小長谷研究室

新陳代謝の盛んな腸管上皮において、分化にともなった正確な細胞増殖制御は組織恒常性維持に極めて重要であり、その破綻が組織の萎縮やがん化につながることが知られています。当研究室では腸管上皮において細胞増殖と分化がどのように協調して制御されているかについて研究しています。特にマウス腸オルガノイドのライブイメージングや定量的な解析により腸管上皮幹細胞の運命を決定する分子メカニズムを解明します。

近藤研究室

発生はダイナミックで美しい現象で、全体としてはとても正確に進行します。私たちは、この発生の正確性を保証する仕組みを解き明かすことを目指しています。発生をゲノム-細胞-組織の多階層からなる情報フィードバックシステムとして捉え、1細胞ゲノミクスやイメージングなどの技術を駆使した観察・計測と大規模データ解析を通じて、そのシステムの基本設計を理解するための研究を行なっています。

竹岡研究室

運動活動は感覚入力と運動制御を統合した神経計算の最終的な表現であります。私たちは体性、視覚入力‘などの役割に焦点を当て、運動機能を学習する過程を理解することを神経回路レベルで解明することを目指しています。遺伝子改変マウス技術、光を用いた細胞・生体機能の人工的操作技術、電気生理記録などを用い、反復から熟練した運動機能の学習と記憶のメカニズムを明らかにしていきます。

主な研究項目

北島研究室

・マウス卵母細胞の減数分裂における染色体分配の分子機構の解明

・ライブイメージングを用いた染色体動態の解析

・老化による卵母細胞の染色体分配機構の破綻藤澤研究室

・海馬と嗅内皮質における空間ナビゲーション機能のメカニズム解明

・神経回路の情報処理におけるオシレーションの役割の解明

・光遺伝学手法と電気生理学手法を融合させた神経活動操作技術の開発髙里研究室

・多能性幹細胞の運命決定機構を知る研究

・組織同士のつながり、役割分担を知る研究

・自己組織化の仕組みを知る研究

・臓器の血管化、成熟化を知る研究小幡研究室

・栄養素や腸内細菌叢の生理機能解明

・発生・発達期環境による恒常性制御機構の解明

・アミノ酸による健康寿命制御機構の解明

・熱耐性の分子機構解明

・摂食行動・吸血行動の分子基盤解明小長谷研究室

・マウス腸管上皮における細胞増殖と分化の協調的制御についての解析

・マウス腸管上皮におけるメカニカルセンシングが幹細胞維持に果たす役割の解析

・機械学習に基づくタンパク質構造モデリングを用いた蛍光レポーターの開発近藤研究室

・細胞が遺伝子発現情報を処理して形態形成を駆動するルール

・組織の形態変化により遺伝子発現・細胞分化を制御する仕組み

・胚発生における細胞分化ダイナミクスの網羅的解析

・1細胞・空間ゲノミクス解析技術の開発と応用竹岡研究室

・脊髄における学習と記憶

・感覚統合と運動適応のメカニズム

・感覚運動回路の結合性と機能キーワード

- 卵母細胞(北島研究室)

- 染色体分配(北島研究室)

- ライブイメージング(北島研究室)

- 老化(北島研究室)

- 神経生理学(藤澤研究室)

- 海馬(藤澤研究室)

- エピソード記憶(藤澤研究室)

- 空間認知(藤澤研究室)

- 発生生物学(高里研究室)

- 再生医療研究(高里研究室)

- 多能性幹細胞(高里研究室)

- 分化誘導(高里研究室)

- オルガノイド(高里研究室)

- 腎泌尿(高里研究室)

- 栄養素(小幡研究室)

- 腸内細菌(小幡研究室)

- 健康寿命(小幡研究室)

- 発生環境(小幡研究室)

- 摂食行動(小幡研究室)

- 熱耐性(小幡研究室)

- アミノ酸(小幡研究室)

- 定量生物学(小長谷研究室)

- ライブセルイメージング(小長谷研究室)

- 腸オルガノイド(小長谷研究室)

- 細胞周期(小長谷研究室)

- 細胞シグナル伝達(小長谷研究室)

- 機械学習(小長谷研究室)

- 胚発生(近藤研究室)

- 1細胞ゲノミクス(近藤研究室)

- 上皮形態形成(近藤研究室)

- 細胞運命制御(近藤研究室)

- 細胞分化(近藤研究室)

- 遺伝学(近藤研究室)

- イメージング(近藤研究室)

- 神経回路可塑性(竹岡研究室)

- 運動学習と記憶(竹岡研究室)

- 感覚運動適応(竹岡研究室)

- in vivo覚醒電気生理(竹岡研究室)

- マウス遺伝子操作(竹岡研究室)

- 細胞型特異的光遺伝学的やケモジェネティック操作(竹岡研究室)

高次応答制御学(基幹講座)

高次生命体は、遺伝子の情報によって自律的に制御されると同時に外界に対して常に対応できる体制を整えている。この結果、遺伝情報及び応答機構の異常は、癌や自己免疫疾患、成人病を発症するに至る。種々の因子による細胞の増殖機構、免疫の自己・非自己の識別機構等の生体の基本的な応答機構、一方、癌、免疫疾患、遺伝病、成人病等の生体の異常機構を解析し、生命体の応答制御の基本原理を追求する。

-

生体システム学

教員

- 木村 郁夫教授

- 池田 貴子助教

- 西田 朱里助教

研究内容

当研究室では、食・栄養機能、内分泌代謝を研究テーマの中心として、生体恒常性維持システムの分子機序を明らかにすることを目的としています。分子生物学的手法による遺伝子改変マウスを用いた生理実験や細胞実験、質量分析計による代謝物解析や次世代シークエンサー を用いたゲノム解析を行うことにより、個体レベルでの生命現象・生理機能の解明、そして機能性食品や創薬などの実学応用へ繋げることを目指します。

主な研究項目

- 食と腸内代謝産物による栄養認識受容体を介した恒常性維持機構の解明

- 性ステロイドホルモンによる即時性反応を介した高次生命機能への影響

キーワード

- 食・栄養

- 内分泌代謝

- GPCR

- 脂肪酸

- 性ステロイド

- 肥満

- 腸内細菌

-

システム機能学

教員

- 井垣 達吏教授

- 菅田 浩司准教授

- 谷口 喜一郎特定講師

- 永田 理奈助教

- 掛村 文吾助教

研究内容

細胞間コミュニケーションを介したがんの発生・悪性化機構、組織恒常性維持機構、および老化の分子機構を、細胞競合や細胞間協調、さらには組織間相互作用に着目しながらショウジョウバエ遺伝学とイメージングを中心とした分子細胞生物学的アプローチにより研究しています。

主な研究項目

- 細胞競合の分子機構

- がんの発生・進展機構

- 組織の成長・恒常性維持機構

- 老化の分子機構

キーワード

- 細胞競合

- 細胞間協調

- がん悪性化

- 老化

- 組織間相互作用

- イメージング

- ショウジョウバエ

高次生体統御学(基幹講座)

多細胞生命体の構築において、細胞同士の接着が必須である。細胞間接着のシステミックな制御機構、シグナル統御機構を追求する。組織・器官の形成機構、および細胞間接着の破綻による様々な疾患の発症メカニズムを解明することにより、高次生命体を構築・維持する基本原理を理解する。また、創薬開発の基盤を構築し、新たな治療戦略の確立を目指す。

-

高次生体統御学

教員

- 小田 裕香子教授

- 小川 慶悟特定助教

研究内容

多細胞生物の細胞間接着の誘導・制御機構の解明を目指して研究を行います。特に我々がこれまでに同定した細胞間接着を誘導する生理活性ペプチドを中心に、多細胞生物の構築・維持・修復機構の理解を目指します。また、炎症やがん、老化など細胞間接着の破綻による様々な疾患の制御と創薬の基盤開発にも取り組みます。

主な研究項目

- 細胞間接着の誘導・制御機構

- 細胞間接着の制御による悪性がんの制圧

- 上皮細胞におけるストレス応答の解明

- 腸管バリア機能を起点とした個体老化の理解

キーワード

- 上皮細胞

- 細胞間接着

- 生理活性ペプチド

- 疾患

生命科学教育学・遺伝学(基幹講座)

生命科学教育学・遺伝学は、科学英語教育、生命科学教育、染色体継承機能学から構成される。染色体継承機能学研究室では、減数分裂を細胞生物学的に探求する。また講座全体において、英語を主とした最高水準の科学教育・科学コミュニケーションプログラムを提供し、国際性を持つ科学者を育成する。

-

科学英語教育学

教員

- GUY, Adam Tsuda准教授

- HEJNA, James Alan特命教授

研究内容

科学英語は査読付き学術雑誌の投稿や国際学会での研究成果発表などすべての研究活動のために現代の研究者に不可欠なスキルの一つです。

どんな分野の方でも自分のアイディアを英語でコミュニケーションや議論ができるように科学英語教育に心掛けています。主な研究項目

- 日本人学生と外国の学生との国際交流を進めています。海外の大学と新しいパートナーシップを築き、英語での共同遠隔講義を促進しています。

- 海外の大学と提携し、共同研究の目的で大学院生の短期留学、短期交流を奨励しています。

- 大学院生の英語での研究成果発表の機会を作り、より広く国際的な交流を進めています。

キーワード

- 科学英語

- 英語教育

- 遠隔講義

- 国際交流

- 共同研究

-

染色体継承機能学

教員

- CARLTON, Peter准教授

研究内容

現代社会では適齢期夫婦の約25%が不妊問題を抱えると言われますが、精子・卵子をつくりだす減数分裂のメカニズムにはまだまだ基本的な謎が多く残されています。私たちは、幅広い技術(最先端のイメージング技術、遺伝学、AI解析、ゲノム解析など)を用いて、減数分裂という複雑かつ必須の細胞分裂を実現するメカニズムを解き明かすことを目指します。特に染色体制御、DNA二重鎖切断・組み換え制御、細胞周期制御に注目して研究しています。

主な研究項目

- 減数分裂における染色体のダイナミックなふるまいを制御するメカニズムの解明

- 減数分裂を保障する細胞周期制御、DNA切断・修復・組み換え制御、ゲノムの構造解析

- 超解像度顕微鏡やライブイメージングを用いた染色体構造の解析

- AIを用いたタンパク質構造解析に基づく遺伝子機能解析

- 線虫における遺伝学、ゲノム編集を用いた遺伝学的・分子細胞学的解析

キーワード

- 減数分裂

- 超解像度・高解像度顕微鏡イメージング・ライブイメージング

- 染色体ダイナミクス

- ゲノム解析

- AIを活用したタンパク質構造・機能解析

- 細胞周期・DNA切断・相同組み換え制御

- 遺伝学

システム生物学(基幹講座)

分子遺伝学、生体分子可視化センサー、光遺伝学、生体イメージング、構造生物学、数理モデリング等の先端的技術を駆使して、細胞レベルから動物個体レベルまで、生命の動作原理と機能発現機構を多細胞システムとして理解する。

-

生体制御学

教員

- 岩田 想教授

- 野村 紀通准教授

- 林 到炫助教

研究内容

⽣体制御学分野では主に創薬ターゲットとなるヒトの膜タンパク質と医薬との複合体の立体構造解析を行なっています。主なターゲットとしてはG-タンパク質共役型受容体(GPCR)やトランスポーターがあげられます。それを通じて新しい医薬の開発に貢献したいと思っています。手法としてはX線結晶構造解析とクライオ電子顕微鏡単粒子解析を用いています。

主な研究項目

- 創薬ターゲット膜タンパク質の構造生物学

- X線結晶構造解析

- クライオ電子顕微鏡単粒子解析

キーワード

- 構造生物学

- X線結晶構造解析

- クライオ電子顕微鏡単粒子解析

- 創薬

- 膜タンパク質

- G-タンパク質共役型受容体

- 輸送体膜タンパク質

-

脳機能発達再生制御学

教員

- 今吉 格教授

- GUY, Adam Tsuda准教授

- 坂本 雅行准教授

- 鈴木 裕輔助教

- 長崎 真治助教

研究内容

哺乳類、特にマウスの脳の発生・発達・再生機構の解明を目指して研究を行います。脳の発生・発達過程においては、神経幹細胞の増殖・細胞分化・休眠制御機構に着目します。また、生後脳・成体脳ニューロン新生に着目した、脳神経回路の可塑性と再生機構の研究を行います。遺伝子改変マウス技術や、光を用いた細胞・生体機能の人工的操作技術を用いて研究を展開します。脳機能の発生・発達・再生機構の解析と、それらの変化が及ぼす神経回路や高次脳機能、動物行動に与える影響の解明を目指します。

主な研究項目

- 脳の発生・発達・再生機構の解明

- 神経幹細胞の増殖・細胞分化・休眠制御機構の解明

- 生後脳・成体脳ニューロン新生に着目した、脳神経回路の可塑性と再生機構の解析

- 光を用いた細胞・生体機能の人工的操作技術の開発と応用

- イメージングや光操作の光学技術の開発

キーワード

- 神経発生

- 神経幹細胞

- ニューロン新生

- 海馬

- 光遺伝学

- 個性

- 転写因子

ゲノム生物学(基幹講座)

ゲノム情報はあらゆる生命現象の基盤であり、内因性・外因性の撹乱因子に対抗する分子機構によって維持継承されている。ゲノムの維持機構を解明する基礎研究や、その破綻によって生じるがんや遺伝性疾患などの病態解析、および得られた情報に基づく新規治療法の開発研究などを展開する。

-

ゲノム維持機構学

教員

- 松本 智裕教授

- 古谷 寛治講師

研究内容

紡錘糸と動原体との適切な接続は、染色体の均等分配のために最も重要なプロセスの一つです。このプロセスのキープレヤーである動原体は、各染色体上に一箇所に限定され、その位置も不動です。このような動原体の特性を支える仕組みを解明します。また、紡錘糸と動原体との接続の完了までanaphaseの開始を抑制するスピンドルチェックポイントに注目し、このチェックポイントが監視する有糸分裂期のイベントを解明します。

主な研究項目

- 染色体分配

- 動原体

- スピンドルチェックポイント

キーワード

- 動原体/セントロメア

- 染色体

- スピンドルチェックポイント

- 分裂酵母

-

ゲノム損傷応答学

教員

- 安原 崇哲教授

- 牟 安峰助教

- 今村 力也助教

研究内容

細胞には日々多様なストレスがかかっていますが、非常に精巧なストレス応答機構によって細胞のホメオスタシスが保たれています。私たちの研究室では、主にゲノム損傷ストレスに対する応答の分子メカニズムと、その破綻で生じる疾患の根本的な原因の解明を行っています。このようなメカニズムの理解によって、特にがん分野や、不妊などの生殖医療分野など、長寿社会における諸問題の解決への貢献を目指して研究を進めています。

主な研究項目

- 様々なストレスに対する細胞応答の分子メカニズム

- 転写と共役したゲノム修復とその破綻によるゲノム異常発生の分子メカニズム

- RNA結合タンパク質の相分離を介したストレス応答機構

- 加齢性変容と疾患関連ゲノム異常の発生

- がんや胎児の染色体異常症などの疾患の発生機序

キーワード

- 細胞ストレス応答

- DNA損傷修復

- ゲノム不安定性

- 転写

- 相分離

- がん

- 加齢変容/老化

-

がん細胞生物学

教員

- 原田 浩教授

- NAM, Jin-Min准教授

- 小林 稔特定助教

研究内容

近年、悪性固形腫瘍(がん)の内部に低酸素・低栄養・低pHをはじめとする特徴的な微小環境が存在し、がん細胞の悪性形質と治療抵抗性を誘導することが分かっています。当研究室では、細胞の環境応答を担う遺伝子ネットワークを解明することを通じて、がん細胞の持つ生物学的特性を理解し、新たな治療法の確立に向けた基盤を構築することを目指して研究を展開しています。

主な研究項目

- 組織内の酸素・栄養・pH環境の変動に対する細胞の適応応答機構の解析

- 低酸素環境下のがん細胞が放射線や抗がん剤に対する抵抗性、および浸潤・転移能などの悪性形質を獲得する機序の解析

- がん細胞の特性を活用した新規治療/診断法の開発

- 低酸素関連疾患の発症と悪性化を担うメカニズムの解析

キーワード

- がん

- 腫瘍内微小環境

- 低酸素

- HIF-1

- 分子メカニズム

- 悪性化

- 治療抵抗性

-

クロマチン動態制御学

教員

- 井倉 毅准教授

研究内容

ゲノム損傷ストレス、発癌ストレス、栄養飢餓、など様々な外的ストレスによって引き起こされる老化やがんシグナルの多様性をクロマチン動態に着目して、バイオイメージング解析、単一細胞解析、機械学習などを用いて解析し、その多様性の中に潜む普遍的なルールを見出すことにより、ストレス応答に対する新たな生命像の構築を目指します。

主な研究項目

- ゲノム損傷応答のクロマチン動態制御

- 細胞老化シグナルにおけるエピゲノム解析

- エネルギー代謝におけるクロマチン制御機構の解明

キーワード

- クロマチン

- 老化シグナル

- 細胞応答多様性

高次生体機能学(協力講座)

高次生命体の形成・維持を担う生命シグナルを、ゲノム応答、細胞応答、組織応答、個体応答を含む多階層縦断的ネットワークとして捉え、それを支える分子メカニズムを探究する。さらに、ウイルスやモデル動物、生体材料などを利用して、生命シグナル制御ネットワークのダイナミズムとプラスティシティーを追究し、高次生体機能の基本原理を幅広く研究する。

-

生体動態制御学

教員

- 朝長 啓造教授

- 牧野 晶子准教授

- VANDENBON, Alexis准教授

研究内容

ヒト病原性RNAウイルスを研究材料に感染症の基礎研究を行います。また、内在性RNAウイルスを対象とした共進化解析や遺伝子治療用の新規ウイルスベクターの開発研究も行っています。

主な研究項目

- ボルナウイルスの複製と感染機構の解明

- 内在性ウイルスを用いたウイルス-宿主の共進化解析

- 遺伝子治療に資する新規RNAウイルスベクターの開発研究

- 新型コロナウイルスの複製と病原性解明に関する研究

キーワード

- ウイルス

- 感染

- 進化

- ウイルスベクター

- 遺伝子細胞治療

-

生体適応力学

教員

- 安達 泰治教授

- 牧 功一郎准教授

研究内容

生体適応力学分野では、生物の発生過程における細胞分化、形態形成、成長、さらには生体組織・器官のリモデリングや再生による環境への機能的適応など、多様な生命現象における自律的な制御メカニズムの解明を目指し、力学、生命科学、医科学を含む学際的研究を行っています。特に、「力学環境への適応性」と「構造・機能の階層性」に着目し、実験と数理モデリング・計算機シミュレーションを統合的に組み合わせた研究を進めています。

主な研究項目

- 力学環境に応じたリモデリングによる骨の構造と機能の適応メカニズムの解明

- 連続体力学モデリングに基づく脳の形態形成過程の再現と予測

- 骨細胞の力学刺激感知における力学―生化学連成メカニズムの解明

- 多細胞組織の形態形成のin silicoモデリングとin vitro実験

- クロマチンのナノ力学動態を介した遺伝子転写メカニズムの解明

キーワード

- 骨リモデリング

- 組織形態形成

- 細胞力学応答

- 生体分子の動力学

- バイオメカニクス

-

メカノセンシング生理学

教員

- 野々村 恵子教授

- 後藤 哲平講師

研究内容

メカノセンシング生理学分野へようこそ!

生体内の多くの臓器(例えば心臓や肺)が機能する際には、体積や圧力などの機械的な要素が適切に変動することが重要です。私たちの研究室では、このような機械的な要素の変動を検出する機械受容(メカノセンシング)の分子機構であるPIEZOチャネルに着目し、生体臓器の機能、発生、病態におけるメカノセンシングの寄与とそのメカニズムの解明を進めています。

主な研究項目

- PIEZOを発現する機械受容感覚神経の内臓への投射の解析およびその生理的な役割の解析 (特に哺乳類新生児の出生後の呼吸パターン成立に対する寄与の解明)

- PIEZOを介した機械受容が脳発生や脳機能へ果たす役割の解明

- 静脈やリンパ管の弁形成におけるPIEZOを介した機械受容が関わる分子メカニズムの解明(遺伝子改変マウスに加えて培養内皮細胞を用いた実験)

キーワード

- 機械受容チャネルPIEZO

- メカノバイオロジー

- 神経科学

- 感覚神経

- 脳発生

- 臓器機能

- リンパ管/リンパ節

先端イメージング学(産学共同講座)

先端的なイメージングや光操作技術、ならびにこれらに応用可能なプローブの開発をおこない、遺伝子や生体分子の動態を多次元的に観察・操作することで、高次生命機能の原理を理解する。

-

光の時空間制御学

教員

- 磯部 圭佑特定教授

研究内容

観察可能な視野、深さ、時空間分解能といった性能が足りないために、これまで可視化できなかった生命現象を可視化することを目的として、生体組織の観察に最適なレーザーの開発から新奇レーザーイメージング技術の開発まで行います。また、生命現象を光で制御するために、レーザー光の時空間分布を組織内で精密に制御する光操作技術の開発も行います。

主な研究項目

- 超深部イメージング用のフェムト秒レーザーの開発と応用

- 光の時空間制御による広視野深部イメージング技術の開発と応用

- 多光子パターン照射による4次元光操作技術の開発と応用

キーワード

- フェムト秒レーザー

- 多光子顕微鏡

- 4次元光操作

- 深部イメージング

- 超広視野顕微鏡

- 光遺伝学