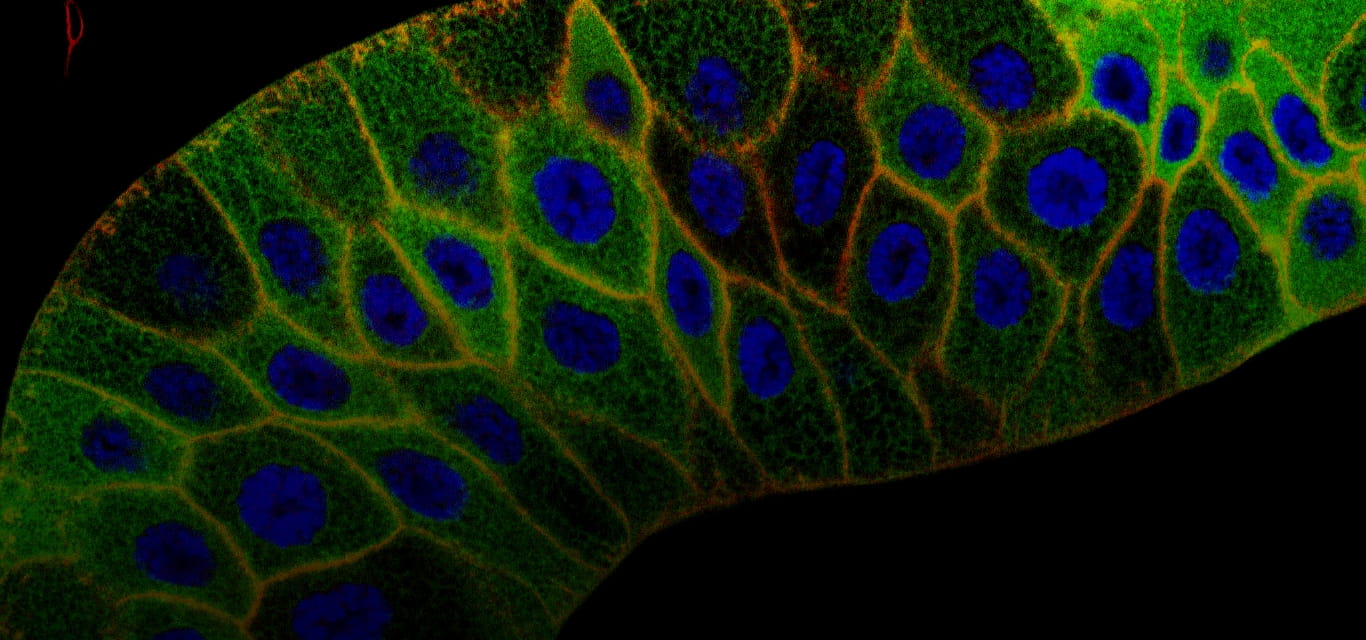

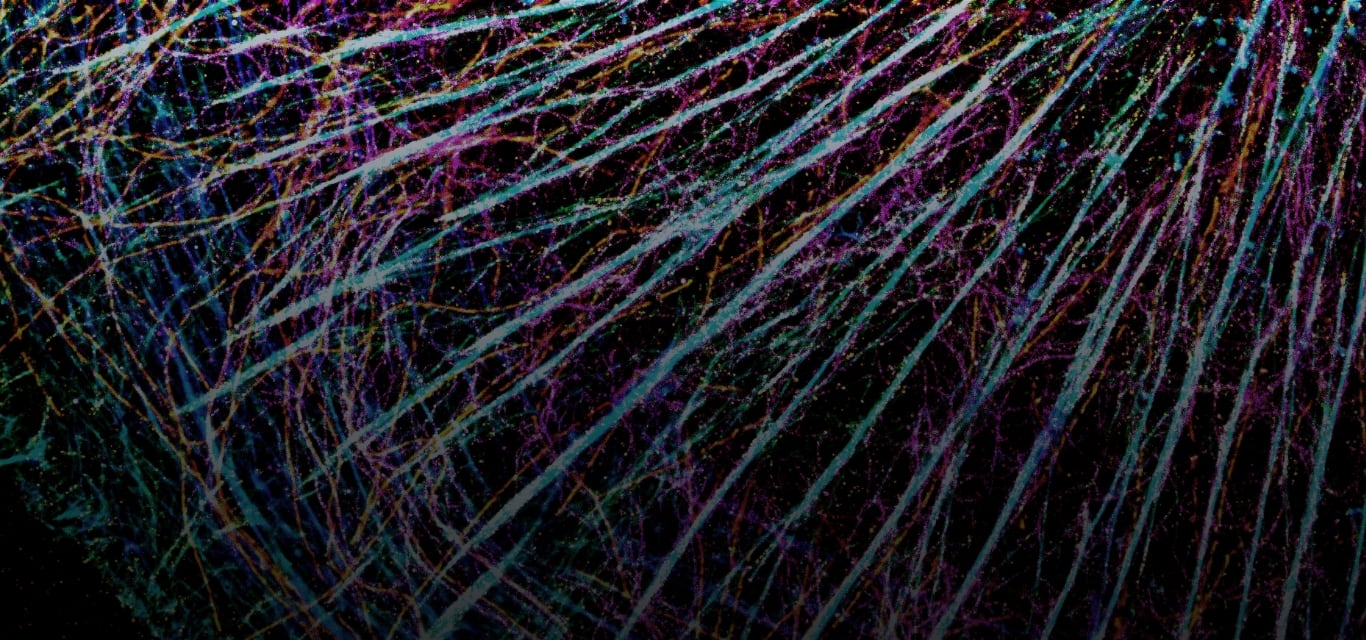

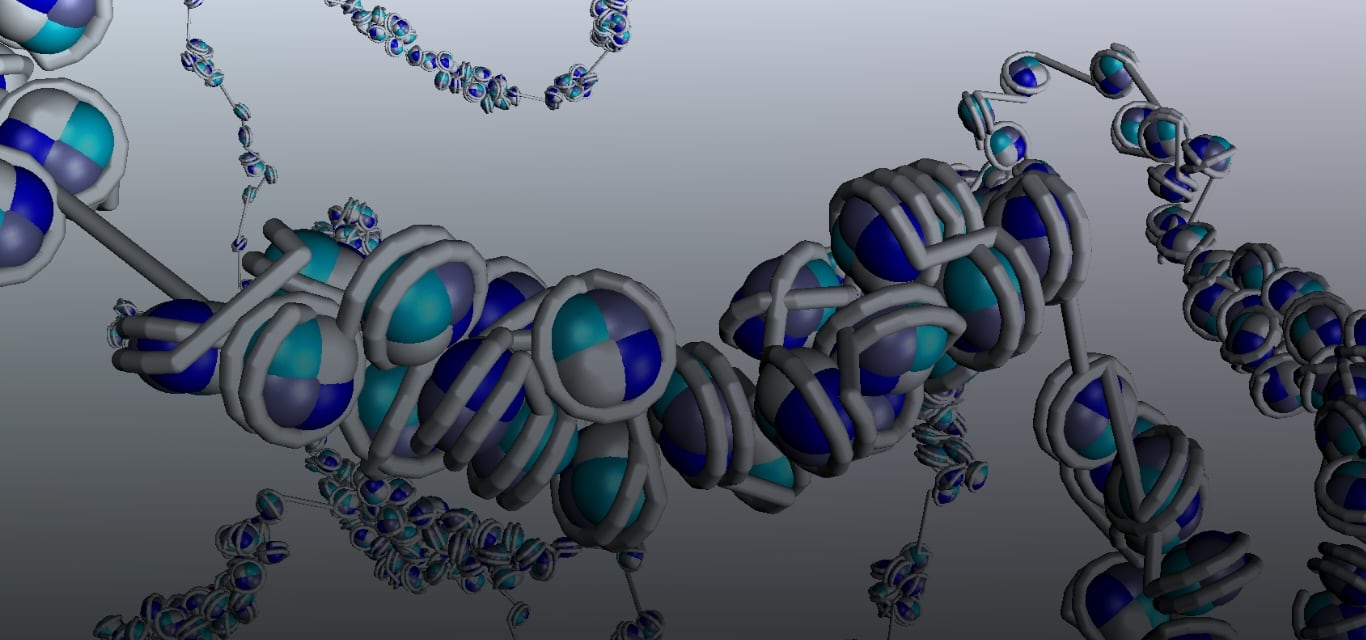

生命探究の第一線で

未来を拓く

Shaping the future by exploring the nature of life

研究成果

紹介動画

-

教職員公募

残り49日

統合生命科学専攻 応用生物機構学講座 教授または准教授の公募

-

受賞

【教員の受賞】生体システム学分野 西田朱里助教が2025年度 日本内分泌学会 若手研究奨励賞(YIA)を受賞しました。

-

お知らせ

令和7年6月1日付で統合生命科学専攻に3名の先生が着任されました。

-

受賞

【教員の受賞】井垣達吏研究科長(システム機能学分野 教授)が比較腫瘍学常陸宮賞を受賞しました。

-

受賞

【教員の受賞】分子代謝制御学分野 山岡尚平准教授が2025年度 長瀬研究振興賞を受賞しました。

-

お知らせ

令和7年6月1日付で統合生命科学専攻に3名の先生が着任されました。

-

お知らせ

令和7年4月1日付で統合生命科学専攻に1名、高次生命科学専攻に7名の先生が着任等されました。

-

お知らせ

令和7年3月1日付で統合生命科学専攻に平野咲雪助教が着任されました。

-

お知らせ

細胞認識学分野シンポジウム(上村匡教授 定年退職最終講義)のご案内

-

お知らせ

永尾雅哉教授 定年退職最終講義のご案内

-

受賞

【教員の受賞】生体システム学分野 西田朱里助教が2025年度 日本内分泌学会 若手研究奨励賞(YIA)を受賞しました。

-

受賞

【教員の受賞】井垣達吏研究科長(システム機能学分野 教授)が比較腫瘍学常陸宮賞を受賞しました。

-

受賞

【教員の受賞】分子代謝制御学分野 山岡尚平准教授が2025年度 長瀬研究振興賞を受賞しました。

-

受賞

【学生の受賞】全能性統御機構学分野の立花諒さん(博士後期課程)が令和6年度京都大学総長賞を受賞しました。

-

受賞

稲葉カヨ 名誉教授が文化功労者に選ばれました

-

入試情報

2025年度博士後期課程編入学学生募集要項が更新されました(9月27日更新)

-

入試情報

2025年度京都大学大学院生命科学研究科修士課程入学試験合格者

-

入試情報

締め切りました

2025年度修士課程入学試験:5月11(土)開催の入試説明会<オンライン>は申込受付中です。

-

入試情報

2024年度京都大学大学院生命科学研究科博士後期課程編入学試験合格者

-

入試情報

2025年度修士課程入試(2025年4月入学)の募集要項を公開しました。